當年《玩命關頭9》上映首日,這部好萊塢大片一騎絕塵,以2億多的分賬票房,將一大批國產電影作品,甩在了背后。

在票房成績高歌猛進的同時,《玩命關頭9》的口碑卻迎來了直線式下滑。

《玩命關頭9》口碑的崩盤,很大程度上是源于該片的劇情設計。

「僅靠一輛改裝汽車,就能超越第一宇宙速度,上太空」這離譜的劇情,怕是牛頓看了也要感慨:「西方的世界現在也不歸我管了」。

其實,對「飆車文化的肆意幻想」,一直都是好萊塢電影人的傳統。

20世紀三、四十年代,美國頒布了禁酒令。而那些販賣私酒的酒販子們,也開始對自己運輸私酒的車輛,進行改造,讓車子跑得更快,以便于逃脫相關部門的查處、追捕。

「私酒販子」與「執法人員」之間的競速較量,間接催生了美國本土的「飆車文化」和「民間汽車改裝熱潮」。

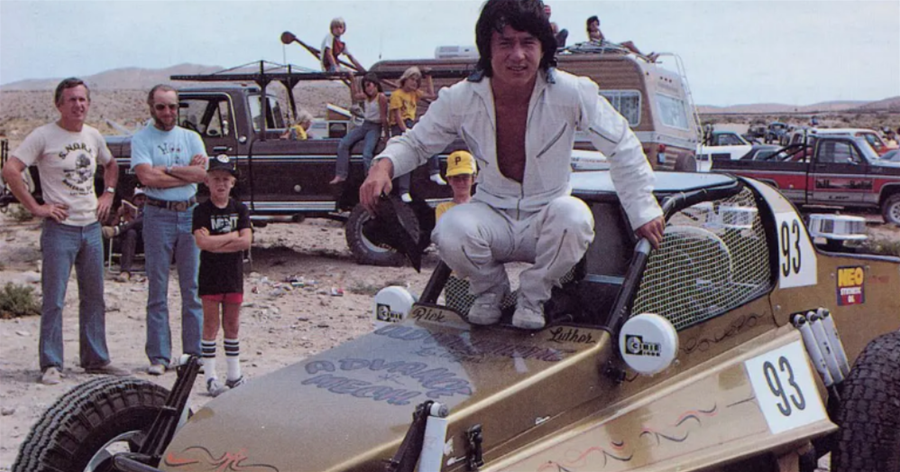

進入20世紀四十年代末,美國民間開始出現大量的「自發式改裝車競速比賽」,而NHRA(美國改裝式高速汽車協會)也于20世紀五十年代初成立。

受到民間文化的影響,「飆車元素」開始進入好萊塢的電影作品之中。好萊塢電影人們對于「車輛改裝」的幻想,也開始變得越來越癲狂、夸張。

《玩命關頭9》里,創作者們對「飆車元素的癲狂幻想」,并不是當下好萊塢電影的時代特例。

文章未完,點擊下一頁繼續