七十年代末期,香港電影里出現了「英雄片」這種新的電影風格,什麼叫「英雄片」?其實就是個人英雄主義的黑幫電影,起初大多數都是虛構的「槍戰片」,后來越來越多的黑幫電影更加接近于現實,與其說接近,倒不如說就是根據真實人物、故事改編而成。

例如《慈云山十三太保》、《尖東之虎》、《濠江風云》等。影片中經常出現「字頭」、「社團」、「堂口」等江湖術語,那麼當時香港到底有多少社團?有多少個大佬呢?今天我們一起來探討一下吧。

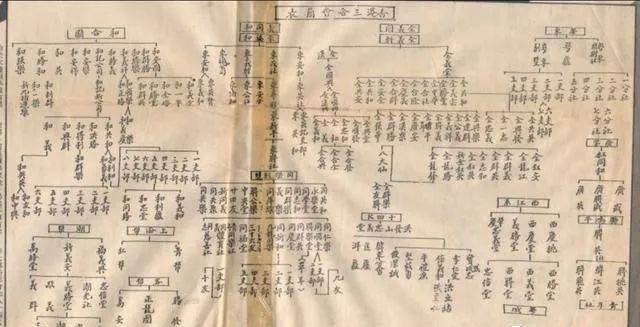

這是一張關于香港三合會各幫會字頭,以及所轄堂口的組織結構圖表,從上圖來看,當時香港幫會(字頭),也可以說派系,一定超過10個,而每個字頭下又分出許多堂口。

其中以「老歪」,即整個「和字頭」的堂口最多,人數最多,更是年代最悠久的香港本土幫會。

和字頭的起源正如杜琪峰導演,古天樂、梁家輝主演的《黑社會》系列電影演繹的那樣,一位來自洪門天寶山,碧血堂的紅旗五哥,召開了一次洪門大會,借此發展洪門勢力,將當時香港所有的幫會拉攏,提出「以和為貴」的概念,并傳授了一套去繁化簡的洪門文化和規矩,在個堂口的名字前加了一個「和」字。由于和字頭的成員大多都是苦力工人,因此又被稱為「咕喱幫」。

和字頭的始祖是「中和堂」,「和合圖」由12個小幫會組合而成,有共圖大業的意思,因此取名「和合圖」,其成員中有不少演員,例如「B哥」吳志雄、何家駒、黃光亮,林嶺南(監獄風云的編劇)。

和勝和大佬

后來,從和合圖又獨立出來一個堂口,叫「和勝和」,是目前香港人數最多的幫會。其中「和安樂」,即水房,由香港安樂汽水廠工會發展而來,曾是和字頭里財力最雄厚的堂口。當年,他們都有著自己的地盤,比如和合圖在港島區,和勝和是柯士甸道以北。目前也只有和合圖、和勝和、和安樂(水房)這三個社團比較活躍,其他堂口基本已經消失。

文章未完,點擊下一頁繼續